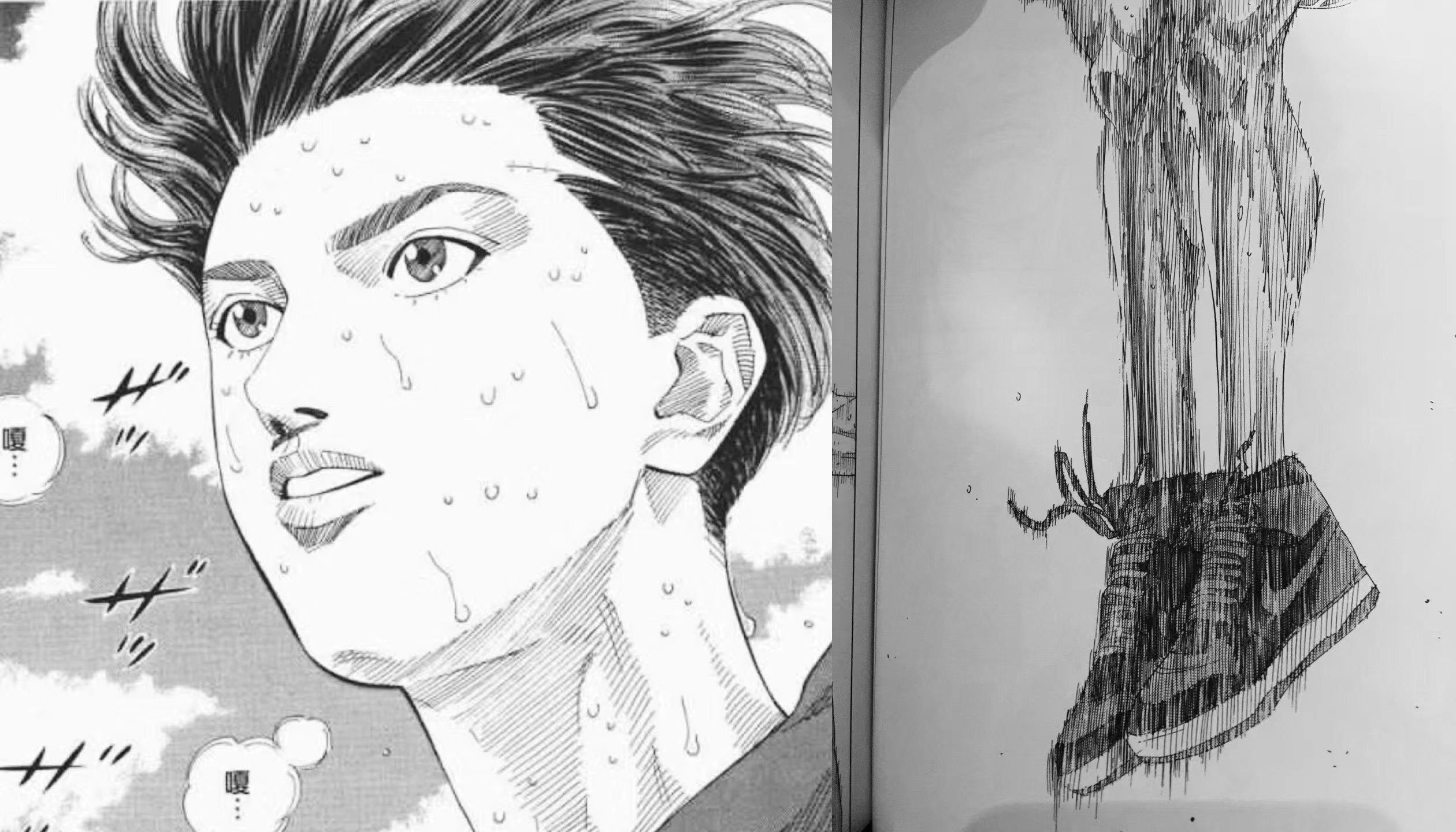

我有一个朋友,他不叫樱木,我也不叫他樱木,但我向别人提起他的时候,就称呼他樱木。以及在我心里,我也默认他是樱木。

我的朋友身高 189,和樱木一样,身材强壮,能够扣篮,和樱木一样,时常幻想恋爱,也和樱木一样。大学的时候他和我同个篮球队,混熟了之后,我发现他像个高中生一样幼稚,但他从来没有意识到,也不会承认——他曾经对我说过很多个不再打球的理由:“我健身只是为了让身材看起来帅一点,而且我能扣篮了,我以后不想打球了。”“大三开始我就不打球了。”

到现在,毕业两年之后,他每周六的中午就会开始喊我,晚上要一起打球。

他有时会试图让自己认为自己成熟一些,不想让自己看起来像学生一样单纯,生活里只有篮球。所以他经常张罗着要去酒吧喝酒,和朋友们参加一些看起来更像大人一样的迂腐的活动,试图给自己一种新的定位:进入社会的大人。他到底喜不喜欢呢?还是这些只是一些他需要的,象征性的东西?我不知道。

其实我见过他类似时候的样子。有一次他的同学带了女朋友去球场,散场的时候,樱木僵直着,磕磕巴巴地和同学两人说了 5 句话,就找个借口和我走回去,再在我楼下打车。这只是为了推辞他的老同学带着女朋友接他回家。

都没什么所谓,至少他和我相处的时候像樱木一样。大学我们不是最亲密的朋友,但我们要好且纯粹,打球、健身,还有吃生蚝,这三件事绑定着我们的关系。我喜欢和樱木打球,他和我一样喜欢琢磨基本功。他曾经在我面前罚球十中十,了不起,而且接近 190 的身高运球也毫不死板,这让我常常想起漫画里樱木花道在刚开始接触篮球的时候,奋力绕球的情节。还有,我的朋友和漫画里的樱木一样,也是从高中开始打球。

他和我一样爱《灌篮高手》。

“我觉得《灌篮高手》已经不是一部漫画了,你不能只用‘一部漫画’来形容它。”他经常这样游说那些没有看漫画习惯的周围人去看《灌篮高手》。《灌篮高手》的大电影上映之后,他看了 8 次。

我感到欣慰且满足,对一些事物的笃定与信仰,只能意会不可言传,而在这些部分中他和我有着不用言说的共识。在我眼里他也是幸运的,能够拥有像樱木一样的身型,拥有类似的篮球际遇,对我来说,就算是做旁观者都足以心情愉悦,他把我少年时代的想象照映在我眼前,并且成为我的朋友。

他也很敬重我,向别人介绍我的时候会说:“亨正,他是我大学时候的队长。”其实只是因为彼此同乡,而在同个“地方乡队”打球而已,我是队长,他是副队长。实际上我比他矮 20 厘米,他进过校队,我没有,更实际地说,场上没有他,我们的比赛有可能会输,但是没有我,他也可以赢。

他有时候还会说我是藤真,藤真健司,《灌篮高手》里的控球后卫,左撇子,也是队长。我确实挺喜欢藤真的,高中的时候买过藤真的盗版球衣穿着去打球,一开始我也觉得我和他一样,因为我也是左撇子、大眼睛。再后来,大学的一场球赛中我的左眉骨附近挂彩,缝了细细的一道口——像藤真一样的证据又多加上了一道,不过他是在左眼的侧额上,我是在左眉附近,但依旧让我解读出一股宿命的意味,我,是藤真。

从小学开始我就一直打球,到高中我打得更好,我不怎么学习,每天放学都会去同学家的球场练球,那段时间是我打得最好的时候,镇上的其他几所学校,都有人知道一中有个叫郭亨正的,打球很不错。

那段时间,和打球一样频繁的是受伤,这是影响我后来很多年的问题,如果现在要给当年的自己一个忠告,我会说:多练下肢。我太蠢了,一直任由伤病来来去去,也许我能打得更好一些,更久一些,但我一直没有明白过来,我需要强壮的双腿和臀部,才能继续好好打球。

到大学最后一段时间,我决定彻底不打球了,当时觉得脚踝的伤势已经不允许我继续打球,我有些害怕,也很伤心,但是不打球了。与樱木绑定的关系也断开了,我们渐渐没有再多联系。

有一年多的时间我不再打球,那一年里,我最常遇到的梦就是打球,并时不时在梦里担心我的右脚,随后惘然若失地醒来。胆怯,也没有什么指望,当时我给自己设定了一个痛苦的限制,不能打球。

后来,也许是心在慢慢成长,我不再那么害怕和决绝,面对起起伏伏的对篮球的夙愿,它时不时就像脉搏一样在心里震颤,我不该逃避了。工作之后,我开始脚踝复健,也试着参加公司的球局,大部分同事不太会打球,大家都是来流汗的。我混在其中,脚踝上套着昂贵的护具,它们的价格是球鞋的两倍,并试着在场上找回过去的感觉,那是在高中时开始的?还是初中?我不知道,我想找回一种感觉,心脏突然因为振奋而一下子膨大,然后感觉到莫大的欣喜,这种感觉。

如今我拥有了更稳定的下肢,和臀部,渐渐可以好好打球,但在很长一段时间里我都找不到那种感觉。公司的球局在习惯之后更像是一种玩乐,自高自傲的本性又开始作祟了,我想要更好的比赛。

樱木出现了。

机缘巧合,樱木现在与我在同一座城市,我们有两年的时间没有见面了,他如今依旧在打球,健壮的体格让他很难受伤,他如今依旧保留了一部分当年一起吃生蚝时期的状态,依旧有些莽撞——过年期间他得了急性阑尾炎做了微创手术,20 天后,他继续打球。

他开始和我一起去球场,一起打更好的比赛。我渐渐越打越熟稔,常常一起赢球。如果要输了,我一般都会把球扔给他,让他用遮天蔽日的打法把比赛硬生生拿下。有时候也会输,但我不讨厌输球,我喜欢输球以后,再次上场时心跳越撞越急的感觉,一种想要撕碎比赛的感觉,当然我需要一个一样心境的队友,然后看着像樱木这样的队友,你会得到一个相似的眼神,那种漫画里,樱木花道、岸本实理、南烈、深津一成、牧绅一会有的眼神。

赢球、输球,在不同的感观之中,心脏因为得分的喜悦抑或失败的愤懑殊途同归地有力地膨大,泵入更急的血液,我要的感觉,学生时代常有的那种感觉找到了。

我明白樱木也喜欢和我一起打球,因为我防守比一般人要积极,这是从布拉德利那里学的。得分赢球时也命也,但防守却是一场刻苦耐劳的竞赛,这份活不会获得进球时的掌声,它属于沉默的一部分,正因此它才如此吸引我,我试图做最投入的那个球员。

樱木知道这个,所以他经常因为我的防守而夸我牛逼,就算我得了很多分。这反而是我更想要的。

好多东西,关于篮球的,就像找到了复写纸一样,有些模糊又确确实实地重现了。

有这样的朋友,我很珍重。我在他们身上寄存了一部分回忆,每一次遇到他们时,他们身上的这一部分总是没有变,并原原本本地还给我。好比我时常想念我的另一个朋友志帆,在他身上我寄存了一部分初中时代的回忆,一部分我们一起在长乐打球的回忆。而今他还是毫不刻意地、完好地保留着这些东西。我和他相处的时候,就像回到初中,再回到长乐,那时候他教我进攻跑切,我学得很快,我们用这个方式赢了很多漂亮的球局,直到今年五一假期的时候,我们还在用跑切的方式打球。

哦对了,志帆也喜欢《灌篮高手》。

后来我拥有了更多的爱好,比如阅读,和当下的写作。但这些又和篮球不一样,我从来不会梦见自己在看书或者写东西。这些爱好有某些装逼的成分,它们需要理智的驱使,而篮球就像一种条件反射,就像想到话梅就开始分泌唾液一样,想到篮球,我就想打,和樱木一起打,和志帆一起打。

我很有把握地相信不是所有人都这么幸运,能够体尝这么多纯粹的感受。有时天真烂漫地想,如果这辈子一直都能够如此简单地获得如此纯粹的体验,我别无他求。

我现在能清晰认识到的,是篮球与我生命的联系,以及它带来的际遇。比如说在盗版网站看《灌篮高手》的初一夏天,比如说樱木投出十中十的那个晚上。